墨東ものがたり

墨田区の墨東地域は、押上、向島、東向島、京島、八広、墨田を含む地域で、1804年(文化元年)に開園した向島百花園は文人墨客に愛され、鳩の街(向島)や玉ノ井(東向島)は、永井荷風や幸田露伴の小説や舞台、落語の背景としても登場するなど多くの文人、芸人、芸術家を魅了した街でもあります。

現在も下町風情が残り、古い家屋と町工場が混在する町並みが残っています。「墨東ものがたり」では、墨東地域の色濃く残る下町の情報をあらゆる視点からお伝えしてきます。

建築家やアーティストに注目される長屋群が残る京島

墨田区の京島2丁目から3丁目付近は、関東大震災や第二次世界大戦時に東京に集中した空襲の被害も少なかったこともあり、大正時代から昭和初期の長屋が多く現存されていて、東京下町の古くからの町並みが色濃く残っています。また近年では、リノベーションしてカフェや工房、シェアハウスなどに活用している長屋も点在し、若い人たちに見直されています。

3月に開催された39アートin向島は京島、向島、東向島、八広、墨田の墨東エリアの民家・カフェ・ギャラリー・路上や空き地など約30拠点を会場としたアート展で、毎年3月9日をアートの日として約1ヶ月にかけて開催され、今年で10年を迎えました。

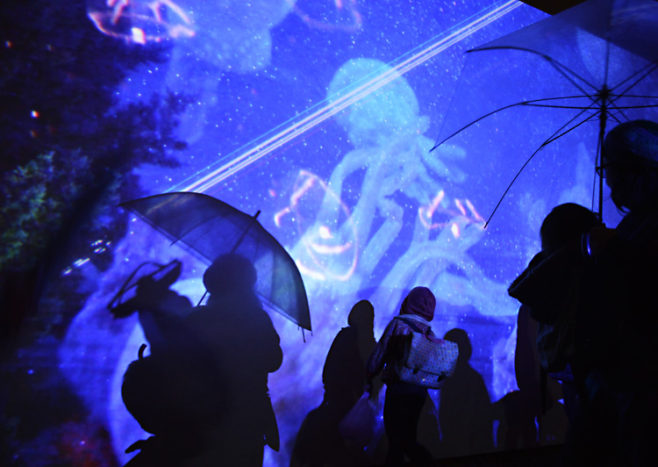

39アートin向島10周年記念イベントの一つに行われた招聘アーティストのアリソン・ムーアさんのイベント「Mukojima Diorama -向島ジオラマ-」は、昨年取り壊された29戸の長屋跡地に大きなボードを建て、そこに長屋で暮らす人々の暮らしや営みをスクリーンで映し出す映像と音楽のライブパフォーマンスが行われ、長屋の暮らしをアートを通じて多くの方に紹介されました。

また、建築家たちも関心を高め、女性建築技術者の会(女技会)のメンバーがキラキラ橘商店街や古民家をリノベーションしたカフェ、地域の防災の工夫などの視察が行われました。

「古い長屋の顔を残しながら、店内はそれぞれお店ごとにリノベーションされ、若者が自由な発想で造っているのが魅力的で活力を感じました。商店街は、懐かしいお惣菜屋も多く、顔見知りの人たちが挨拶をしている光景をよく見かけることが多く、建物だけではなくそこに住む人たちの交流も下町の良さを伺えました」と女技会のメンバーの方が語ってくれました。

同時期に、足立区千住のコミュニティー作りのメンバーも京島に訪れ、リノベーションされた長屋やアートイベントを楽しんでいました。

京島第一集会場では、千葉大学工学部とUDEM(メキシコのモンテレイ大学、グアナファト大学)の4チームによる「京島の長屋を千葉大学墨田キャンパス+i専門職大学の学生のシェアハウスの計画」を課題にそれぞれのチームが建築模型とその空間のデザイン説明の発表が行われました。

留学生たちによる短期間で東京や京島の町並みや暮らしを観察して造られた建築モデルは、街の特徴を生かしながらそれぞれの工夫を凝らした作品に仕上げられていました。

「道に生活が表現されていて、小さな路地に色々発見がありました」「東京スカイツリーと長屋のコントラストが面白い」「メキシコと違うカルチャーの中で色々と学ぶことができました」と留学生たちは、京島の感想を語ってくれました。

2020年にi専門職大学の開校、2021年に千葉大学のデザイン・建築スクールの開校により新たな顔が生まれます。

下町風情が残る京島の今後の移り変わりは、この町に生活をしている人はもちろん、他地域に住んでいる人たちにも注目をされています。